弥生以前

弥生以前 あまりにも大きな池

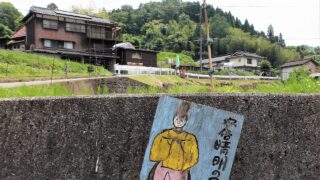

夕暮れが早くなってきた。日が暮れると早く帰宅する気になるから、それはそれでよい。しかし時に「こりゃ時間が足りんわい」と焦りに焦るまくることがある。そんな時、「湖山長者(こやまちょうじゃ)」という人は、沈む太陽を金の扇で招き返し、田植えを強引...

弥生以前

弥生以前  戦後

戦後  幕末

幕末  明治

明治  飛鳥

飛鳥  江戸前期

江戸前期  戦後

戦後  平安

平安  明治

明治  平安

平安