江戸中期

江戸中期 錦帯橋を渡りけるかな

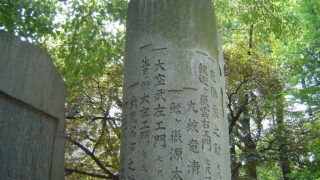

岩国市の恒例行事に「錦帯橋まつり」がある。今年も4月29日に36回目のまつりが行われた。中でも錦帯橋を渡る大名行列は圧巻だ。アスファルトの舗装道路を歩くのとは風情が違う。岩国藩の石田流砲術の伝統を伝える鉄砲隊の演武も迫力がある。さらに注目し...

江戸中期

江戸中期  江戸中期

江戸中期  江戸中期

江戸中期  江戸中期

江戸中期  江戸中期

江戸中期  江戸中期

江戸中期  江戸中期

江戸中期  江戸中期

江戸中期  江戸中期

江戸中期  江戸中期

江戸中期