戦国

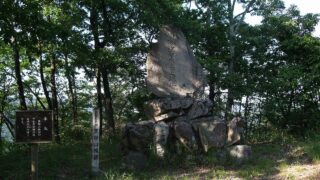

戦国 散り果てた姫御前

関東の雄・北条氏、東海の雄・今川氏、備前の雄・宇喜多氏、肥前の雄・龍造寺氏。いずれも一時は覇を唱えながらも勢力を維持できなかった武将たちである。しかし、彼らには先の見えない現代に生きる私たちの心を動かす何かがある。それは敗者だけが知っている...

戦国

戦国  戦国

戦国  戦国

戦国  戦国

戦国  戦国

戦国  戦国

戦国  戦国

戦国  戦国

戦国  戦国

戦国  戦国

戦国