古墳

古墳 日本の中心で古墳をつくる

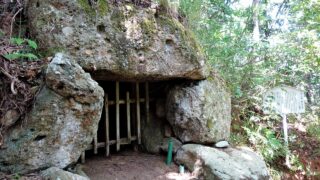

昨年9月のNHK「ミステリアス古墳スペシャル」で、「天空のピラミッド」と紹介されたのが千曲市の森将軍塚古墳だ。長野盆地が一望できる好立地で、前方後円墳が美しく復元されている。やや形がいびつなのは山の中腹の尾根に造成されたからだという。本日訪...

古墳

古墳  古墳

古墳  古墳

古墳  古墳

古墳  古墳

古墳  古墳

古墳  古墳

古墳  古墳

古墳  古墳

古墳  古墳

古墳