神話

神話 岩を通した皇后の矢

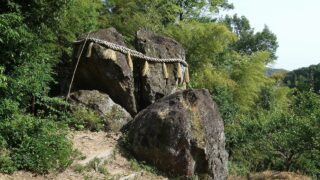

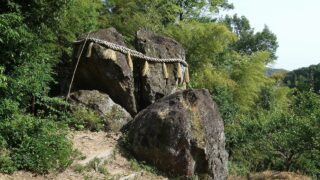

岩には不思議な魅力がある。大きさ、形のよさから微妙に動く岩まで楽しむ要素は多い。その不思議さに神が宿ると考えられたり、英雄と関連付けられたりする。そして信仰の対象となっていく。今日は見事に割れた巨岩にまつわる伝説を紹介しよう。姫路市西脇に「...

神話

神話  明治

明治  戦国

戦国  安土桃山

安土桃山  神話

神話  源平

源平  古墳

古墳  幕末

幕末  古墳

古墳  鎌倉

鎌倉