幕末

幕末 3日で終わった討幕の先駆

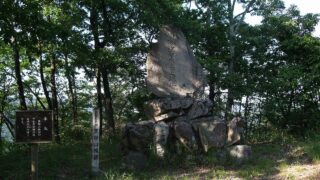

世直しといっても、まつりごとを私する奸物を除くのは「改革」だが、権力そのものを否定するのは「革命」である。そういう意味では桜田門外の変と天誅組の変・生野の変は指向の異なる動きである。今回は生野の変を取り上げるが、これは幕政改革を目指したもの...

幕末

幕末  明治

明治  江戸中期

江戸中期  明治

明治  安土桃山

安土桃山  戦国

戦国  戦国

戦国  江戸前期

江戸前期  古墳

古墳  平安

平安