江戸後期

江戸後期 天神さまの細道ぢゃ

本当は恐い童話とか、本当は恐いわらべ歌というのがあるらしい。実は残酷だったり何かを暗示すると解釈されたりして、意外性があるところがウケるのだろう。今日扱うのは『通りゃんせ』である。歩行者用の青信号の音楽として有名だ。とおりゃんせ、とおりゃん...

江戸後期

江戸後期  弥生以前

弥生以前  明治

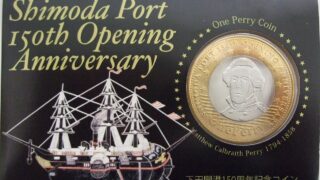

明治  幕末

幕末  戦後

戦後  幕末

幕末  奈良

奈良  戦前戦中

戦前戦中  戦後

戦後  幕末

幕末