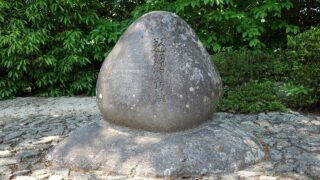

江戸中期

江戸中期 寛政戊午重三禊飲于此

謎の芸術家バンクシーが器物損壊を問われないのは、価値を台無しにする落書きではなく、価値を付加するアートだからだという。分かったようで、どこか腑に落ちない心持ちだ。しかし、似たような例は我が国にもある。美しい渓流で宴を開いた拙斎先生。興が乗っ...

江戸中期

江戸中期  弥生以前

弥生以前  室町

室町  江戸前期

江戸前期  戦国

戦国  幕末

幕末  鎌倉

鎌倉  弥生以前

弥生以前  戦後

戦後  古墳

古墳